Инфекционные заболевания:

Из истории эпидемий:

Эпидемия сифилиса, ЕВРОПА, 1493 гМиллионы людей, которых не коснулась «Черная Смерть», умерли от продлившейся 50 лет эпидемии сифилиса, терзавшей Европу с 1493 п... |

Грозят ли миру неоэпидемии?Всемирная организация здравоохранения обнародовала очередной ежегодный доклад, в котором основной акцент сделан на новых заболев... |

История эпидемий: от чумы до атипичной пневмонииВ мире постоянно свирепствуют несколько эпидемий. Наиболее известна из них эпидемия СПИДа. 42 млн. человек являются носителями э... |

История тифаСыпной тиф - одна из древнейших болезней человечества. Полагают, что описанная греческим историком Фукидидом эпидемия в 40 г. до... |

Эпидемии и эпидемиология:

Диагностика заболеваний:

Диагностика инфекционных заболеванийПри любой болезни очень важна ранняя диагностика, так как своевременное лечение всегда дает лучшие результаты. При инфекционных ... |

ВИДЫ ЭКСПРЕСС ТЕСТОВ И СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯКлассические иммуноферментные тест-системы выпускаются в виде готовых к применению комплектов с набором реагентов, для проведен... |

Иммунологические методы диагностики инфекционных заболеванийI. Иммунный ответ при инфекционных заболеваниях. Иммунный ответ — это реакция на чужеродный антиген, которая приводит к накоплен... |

Ошибки в диагностике и лечении инфекционной патологииБольшинство заболеваний человека было описано еще в позапрошлом и прошлом столетиях. Все они имеют определенную клиническую карт... |

| Designed by: |

|

Joomla Templates |

| ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ РОДА PROTEUS |

| Инфекционные заболевания - Всё про инфекцию |

|

В последние годы внимание инфекционистов привлекают новые инфекции, обусловленные нетрадиционными микроорганизмами. Особое место занимает протейная инфекция. Ее кишечная форма (P. vulgaris и др.) протекает особенно тяжело у детей раннего возраста, также опасными являются гнойно-воспалительные заболевания (прежде всего мочевыводящей системы), вызываемые P. mirabilis, P. rettgeri и P. morganii. Этиология. Протеи являются Гр+, полиморфными, мелкими, нитевидными палочками, отличающимися очень активной подвижностью. Размеры клеток составляют 0,3 - 3 мкм. P. morganii, а также P. rettgeri гораздо менее полиморфны, они неподвижны или малоподвижны. Протеи обладают токсическими (вырабатывают эндотоксин) и гемолитическими свойствами, а также различной степенью биохимической активности. У штаммов P. vulgaris обнаружена лецитиназная активность, в то время как у P. mirabilis этот фактор патогенности отсутствовал. Кроме того, протеи обладают способностью к адгезии. Органеллами, определяющими адгезию микробной клетки протея, являются реснички. Адгезивную активность протеев можно определить с помощью D-маннозо-резистентной РГА с эритроцитами цыпленка или морской свинки. Выявлена прямая зависимость между адгезивной способностью уропатогенных протеев и их резистентностью к антибиотикам. Так в опытах с высокоадгезивнымиизолятами (P. rettgeri) показано, что на одну уроэпителиальную клетку фиксируется до 60-65 бактериальных клеток, а в опытах с низкоадгезивнымиизолятами (P. mirabilis) - не более 18 - 19 бактерий. Кроме этого, штаммы протеев, резистентные к препаратам хинолинового ряда, чаще обладали высокой адгезивностью( индекс адгезивности 55,1(15,0 ), тогда как среди чувствительных к антибиотикам изолятов этот показатель был более, чем в 2 раза ниже (20,2(15,0 ). Протеи сравнительно устойчивы во внешней среде и даже способны сохранять жизнедеятельность в слабых растворах фенола и других дизенфектантов. Выявлена также резистентность ко многим антибиотикам. В природе бактерии рода Proteus широко распространены: в воде открытых водоемов, сточных водах, в земле, на овощах, в разлагающихся органических веществах. Эти м/о - сапрофиты, нередко они обитают на коже и слизистых оболочках, а также в кишечнике человека и животных. Патогенез и клиника. Острой кишечной протейной инфекцией наиболее часто болеют дети раннего возраста с пониженной иммунологической реактивностью, с неблагоприятным преморбидным фоном, а также после бесконтрольного назначения антибиотиков. Поражение ЖКТ наиболее часто протекает в виде гастроэнтерита, гастрита и колиэнтерита. Очень часто острые кишечные протейные инфекции сопровождается симптомами токсикоза - повышением температуры, рвотой, нарушением аппетита, кратковременными судорогами, наблюдается также изменение характера стула и его учащение. Данные об осложнениях при протейной инфекции немногочисленны. Имеются, в частности, наблюдения, что осложнения, вызванные острой кишечной инфекцией протейно-клебсиеллезной этиологии, в виде анемии и развития синдрома внутрисосудистого свертывания возникли у 20% заболевших. Описан случай осложнения после тяжелой острой кишечной протейной инфекции в виде гемолитико-уремического синдрома ( Гассера ) с клиническими симптомами острой гемолитической анемии, тромбопенией и острой почечной недостаточностью. Что касается внутрибольничной инфекции, то по данным 1983 года наиболее часто (33,5%) протеи обнаруживаются в гное из послеоперационных ран урологических больных и больных с трофическими язвами (33,5%). Клинические проявления такой формы протейной инфекции весьма разнообразны. Наиболее часты поражения МПС, отиты, холециститы, нагноения ран и септические состояния. Особенно опасны заражения новорожденных - попадание протеев в пупочную ранку может привести к бактериемии или развитию менингита. Обследование медперсонала травматологического и урологического отделений больниц и анализ представленных материалов позволили заключить, что в травматологическом отделении при раневых гнойно-септических инфекциях не исключена роль медперсонала, как источника инфекции. Заносы протейной инфекции мочевыводящих путей встречаются статистически чаще, чем внутрибольничные заражения, что позволяет предположить, что при гнойно-септических инфекциях, вызванных протеями, возможна эндогенная инфекция. Основным источником при внутрибольничных заражениях являются больные протейными гнойно-септических инфекциях мочевыводящих путей (61%). Данные заболевения могут передаваться контактно-бытовым (занос с катетером, другими урологическими инструментами), а также воздушно-капельным путями. Диагностика. Бактериоскопический метод позволяет сделать предварительное заключение при наличии в мазках исследуемого материала (гной, раневое отделяемое, участки ожоговой ткани, испражнения и т. д. ), грамотрицательных палочек. Бактериологический метод. Для выделения протеев чаще всего используют среды Эндо, Плоскирева, Левина и др. На агаровой среде наблюдается ползучий рост (роящиеся Н-формы), а штаммы неспособные к роению образуют крупные с ровными краями колонии (О-формы). Из жидких сред используют питательный бульон, триптоказеиновый бульон и пептонную воду. При росте в таких средах протеи образуют поверхностную пленку в виде вуалеобразного налета с придонным ростом и очень неприятным запахом. Оптимальный рост P. mirabilis и P. vulgaris отмечен на 1% агаре при температуре 20-25(С. Для культивирования применяют обогащенные питательные среды - селенитовую среду, среду Дрегальского с добавлением желчных солей. Наилучший рост протеев отмечается на кровяном и трептофановомагаре. Бактериологическая диагностика включает в себя определение рода и вида возбудителя и серотипирование штаммов по О - и Н-антигенам с помощью реакции агглютинации на стекле. Для определения рода изучают ферментативную активность возбудителя по отношению к углеводам, гидролиз мочевины, утилизацию цитрата, способность к дезаминированию и декарбоксилированию, способность ингибировать активность антибиотиков. Для постановки диагноза необходимо уточнить степень лецитиназной, а также гемолитической и лейкоцитарной активности. Для выявления АГ и АТ к P. mirabilis используется высокочувствительный твердофазный ИФА. Лечение. Большинство штаммов P. mirabilisчувствительны к пенициллину в высоких концентрациях, ампициллину, тетрациклину, гентамицину, а также к цефалоспориновым антибиотикам. Бактериурия, вызванная P. mirabilis, может быть быстро ликвидированна с помощью любого из этих антибиотиков. Для лечения заболеваний, вызванных P. vulgaris используются левомицетин, мономицин и стрептомицин. Профилактика включает проведение общесанитарных мероприятий, соблюдение санитарного режима в детских учреждениях и стационарах. |

| Читайте: |

|---|

Профилактические мероприятия:

Тест, асептика Для предупреждения воспалительного процесса в области раны, который может возникнуть по причине попадания инфекции, руки спе... |

Организация диспансеризации военнослужащих части Диспансеризация военнослужащих – система работы медицинской службы частей, соединений, лечебно-профилактических учреждений, пред... |

Стерилизация инструментовВ современной промышленности применяется радиационная обработка, которая считается самостоятельной отраслью. Облучение – это один ... |

Дератизация: методыДератизация, как и дезинфекция, является, прежде всего, процессом истребления вирусов и инфекции, так как в первую очередь распрос... |

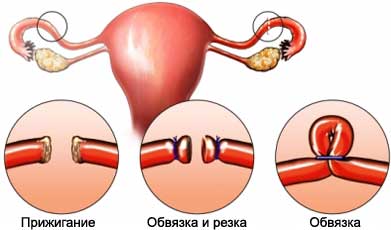

Стерилизация женщин По достижении тридцатипятилетнего возраста, имеющие нескольких детей женщины в случае нежелания больше рожать, могут прибегну... |

Cанитарно-эпидемиологические правила по профилактике холеры В Российской Федерации в последние годы отмечается неустойчивая эпидемиологическая обстановка по холере, что связано с постоянно... |